命运的反抗,是水墨艺术中最锋利的笔锋

《哪吒之魔童闹海》上映后,许多人被那句“我命由我不由天”燃到热泪盈眶。作为一位深耕水墨艺术四十多载的创作者,我却在哪吒的嘶吼中,听到了另一种声音——那是宣纸上墨色晕染时的震颤,是狼毫笔锋劈开命运的力道。

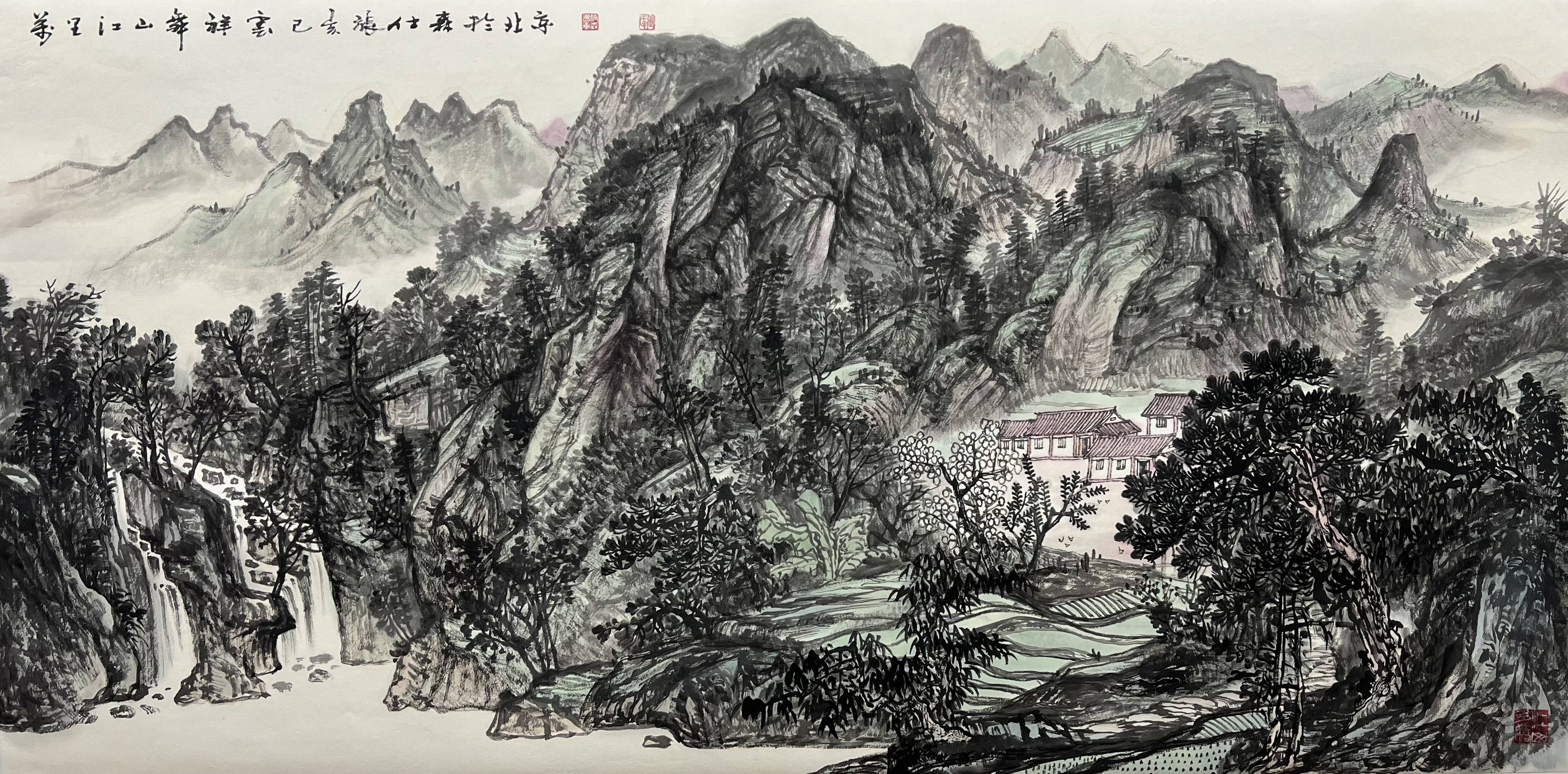

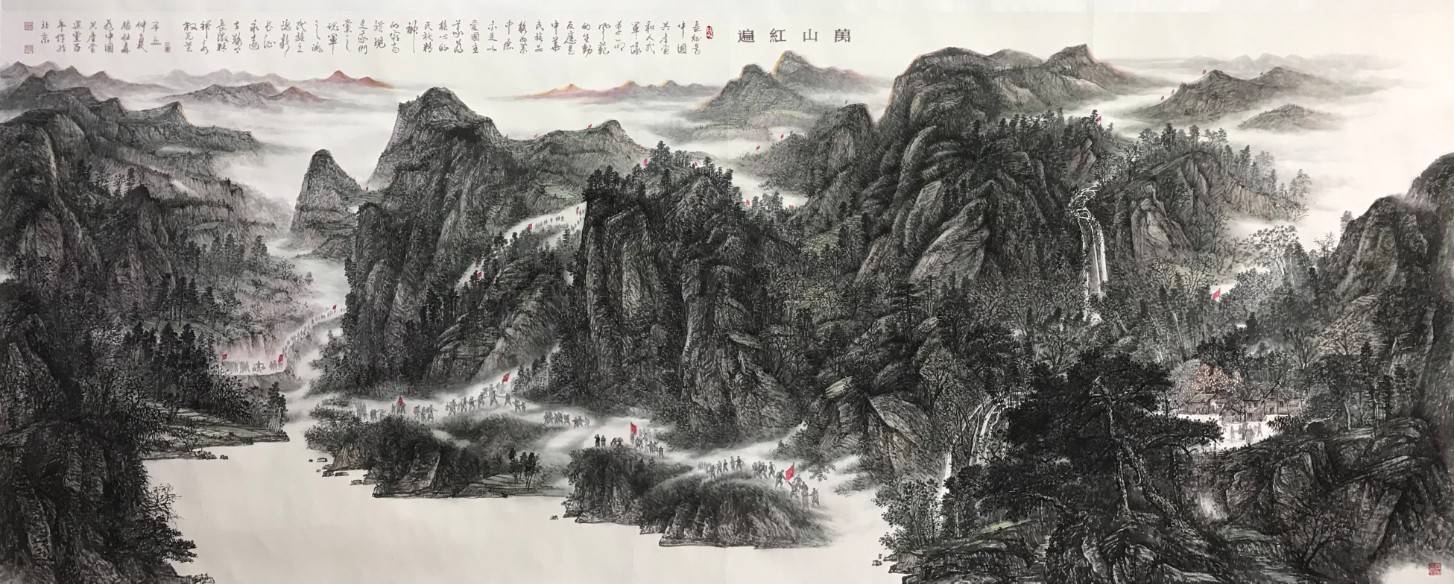

张仕森作品欣赏

中国水墨讲究“意在笔先”,一笔落下,需有破局之势。哪吒的“魔性”恰似墨汁泼洒时的不可控,看似混沌无序,却在陈塘关的天地间划出一道惊心动魄的轨迹。他的挣扎,让我想起创作《山河赋》时的一次顿悟:墨色浓淡本无定数,但画家的心性决定了最终的格局。哪吒的“逆天改命”,不正是以心性为笔,在既定的命簿上重写乾坤?这种对抗宿命的张力,恰是水墨艺术中“骨法用笔”的精神内核——不破不立,不狂不真。

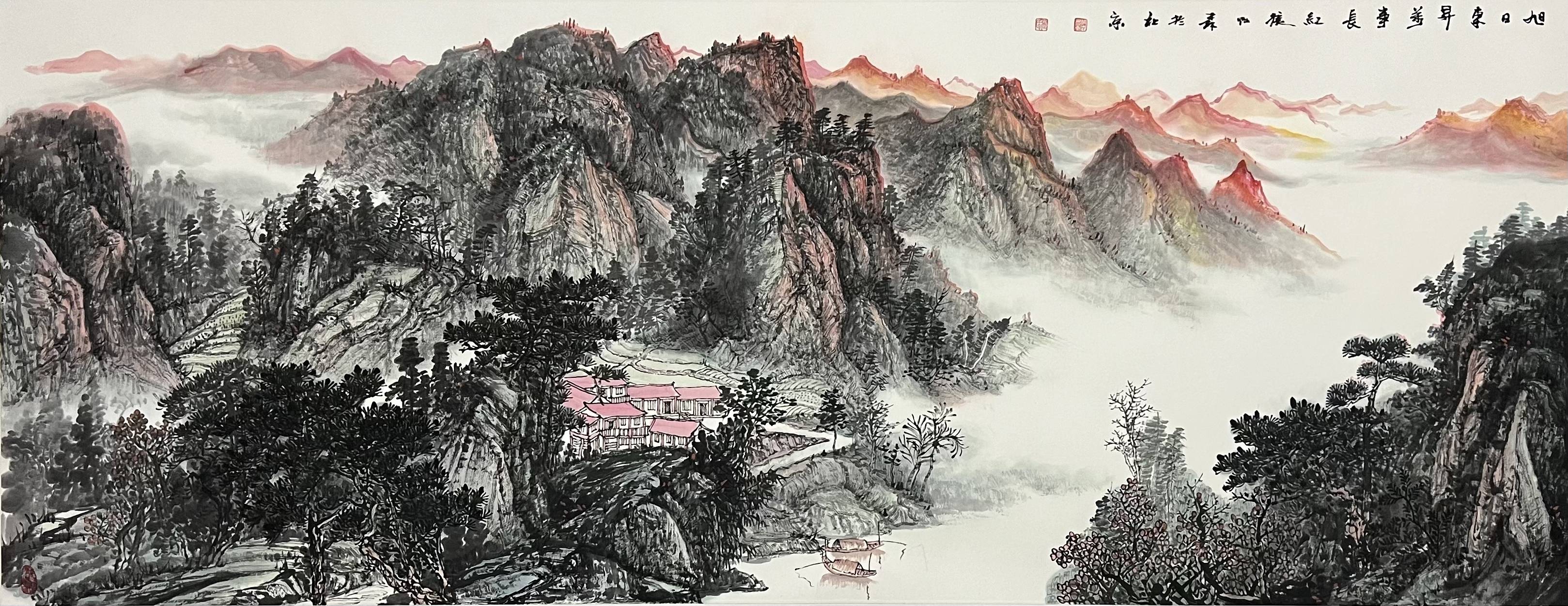

张仕森作品欣赏

善恶共生,是东方美学最深邃的留白

电影中,哪吒与敖丙的“双生设定”让我拍案叫绝。一为魔丸,一为灵珠,看似对立,却在生死关头以血肉相融。这种辩证美学,恰是中国画的至高境界。我曾在多幅山水画中尝试以焦墨勾勒矛盾,以淡彩调和冲突,画毕方知:真正的和谐,从不是非黑即白,而是让对立在留白中共生。

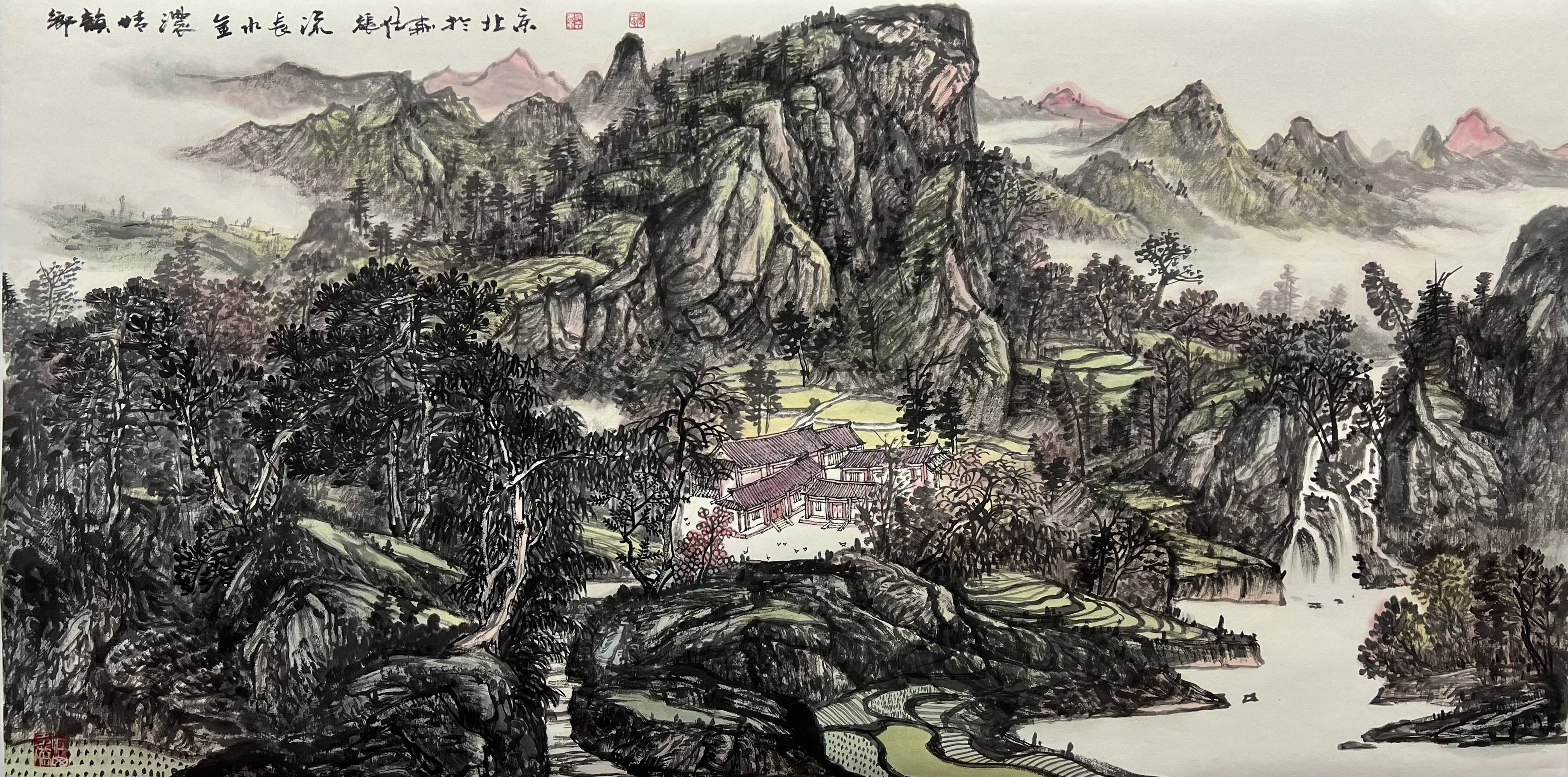

张仕森作品欣赏

哪吒的“恶”与敖丙的“善”,恰似水墨中的枯笔与润笔。枯笔凌厉如刀,润笔温润如玉,二者交织方能成就一幅气韵生动的长卷。导演用三年打磨出的这个故事,暗合了八大山人笔下“墨点无多泪点多”的哲学——世间本无纯粹的光明与黑暗,唯有人性在挣扎中迸发的微光,最是动人心魄。

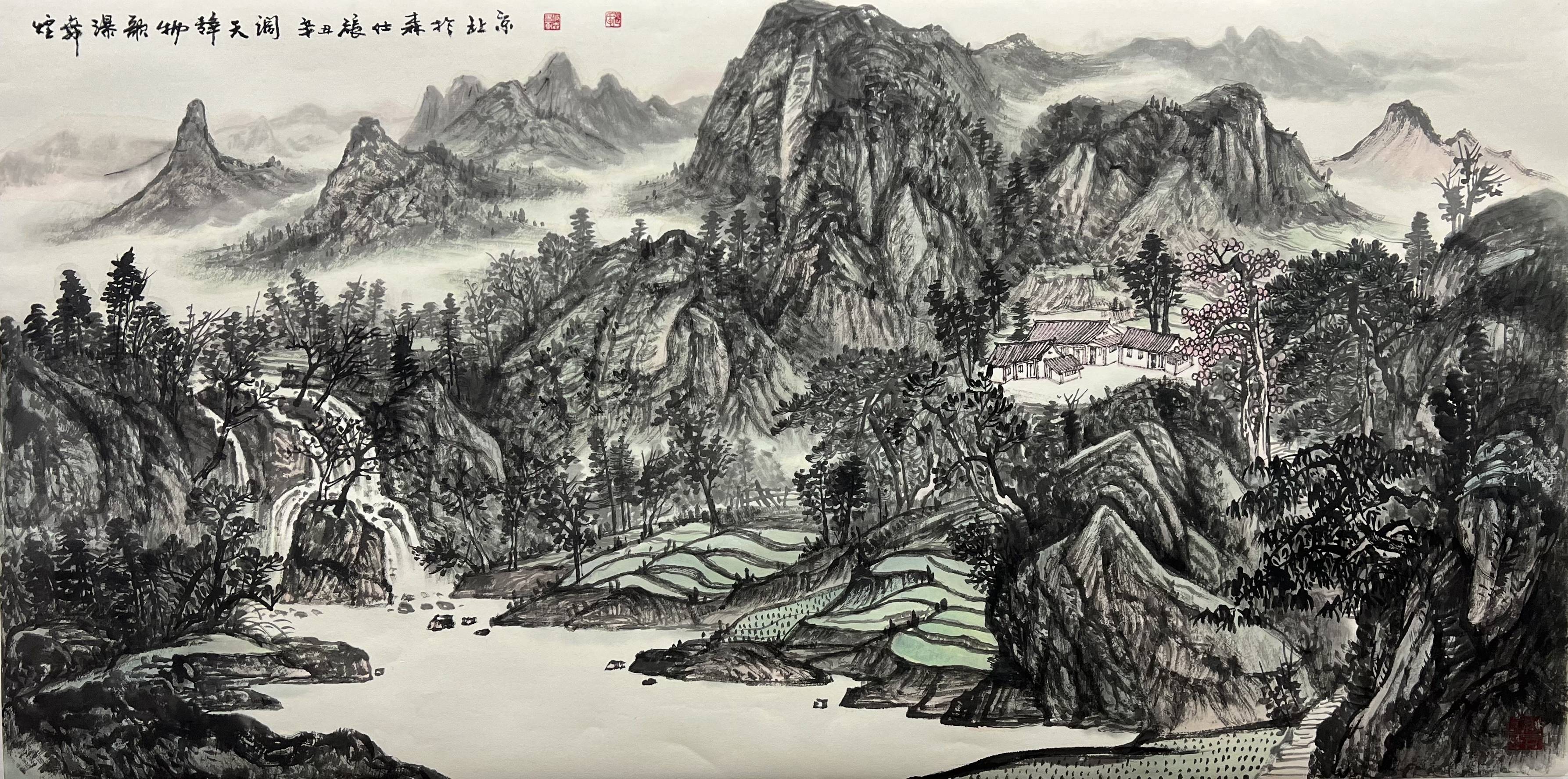

张仕森作品欣赏

亲情如水墨,无形处皆是惊雷

李靖夫妇与哪吒的羁绊,是全片最催泪的笔触。尤其是殷夫人那句“娘知道你是好孩子”,让我想起幼时习画,双亲劳作于山野田间日复一日勤耕不疲的背影。水墨艺术讲究“以虚写实”,父母之爱何尝不是如此?没有惊天动地的誓言,却在哪吒生辰宴上一跪一叩间,将东方家庭特有的隐忍与厚重展现得淋漓尽致。

张仕森作品欣赏

我在创作家乡山水系列时,常以淡墨渲染远山,以浓墨点缀屋舍,看似轻描淡写,实则每一笔都是对故土的眷恋。电影中,李靖甘愿以命换命的沉默,殷夫人披甲上阵时的回眸,恰似水墨长卷中那些容易被忽略的细节——看似留白,却承载着最汹涌的情感。

打破偏见,是艺术与时代的共同使命

哪吒从“魔童”到“英雄”的蜕变,本质上是一场关于偏见的突围。这让我想起二十年前,当我首次将数码光影融入传统水墨时遭遇的质疑。有人怒斥“玷污传统”,有人嘲讽“不伦不类”,但时间证明了:真正的传承从不是复刻旧纸堆,而是以当代之心对话千年文脉。

张仕森作品欣赏

《哪吒之魔童闹海》用赛博朋克式的视觉重构神话,用摇滚配乐碰撞唢呐,不正是新时代的水墨实验?正如我在《元宇宙·山水》系列中尝试的虚拟现实水墨——传统从未死去,它只是等待被重新点燃。

张仕森作品欣赏 张仕森作品欣赏

在闹海狂涛中,看见中国艺术的生生之力

走出影院时,我忽然明白:哪吒闹的不是海,而是每个人心中那潭被偏见与宿命禁锢的死水。中国水墨绵延千年,靠的从不是墨守成规,而是徐渭的狂、八大的怪、齐白石的“似与不似”。今日之中国艺术,亦需这般“魔童”精神——以传统为根,以创新为刃,在时代的宣纸上泼洒出不被定义的生命力。

若您也被这份“我命由我不由天”的赤诚触动,不妨转发此文。让我们以艺术之名,致敬每一个在命运长卷上挥毫的“哪吒”。

——张仕森 于北京人民画院,2025年2月20日

|