中国山水画历经千年,从荆浩的"远取其势"到黄宾虹的"五笔七墨",每一次变革都是对时代精神的回应。当数字技术重构视觉经验,全球化浪潮冲刷文化边界,当代水墨艺术如何找到新的叙事语言?张仕森的新派全景山水画,以颠覆性的空间解构和哲学思辨,在宣纸与水墨的方寸之间,展开了一场关于东方美学的现代性实验。

解构与重生:全景美学的空间革命

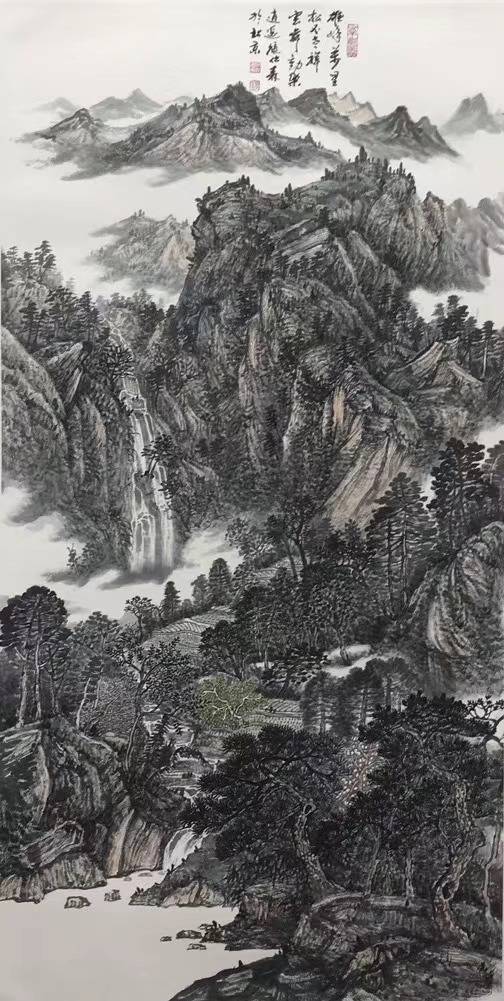

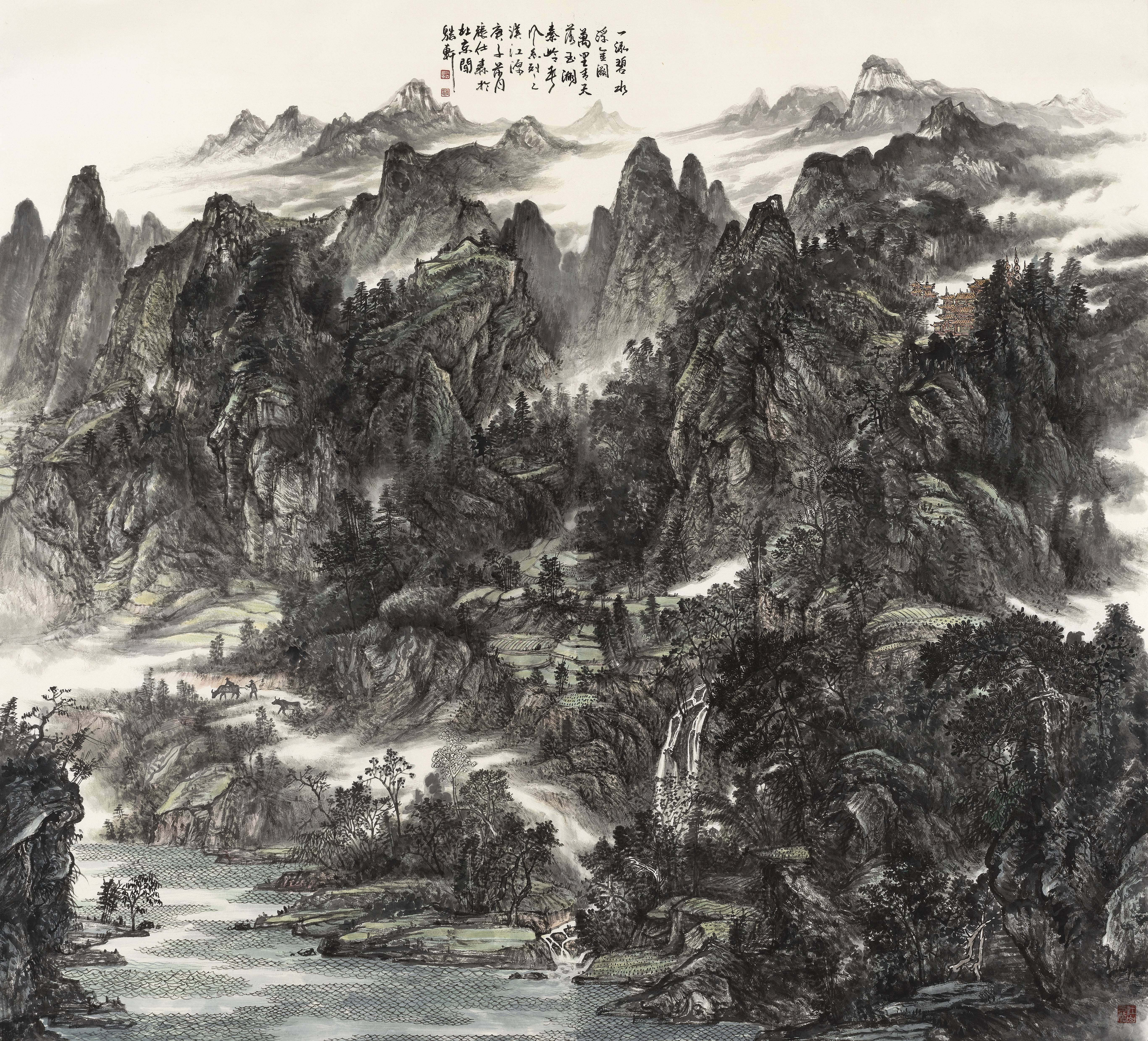

在张仕森的《云壑松风图》前,观者会经历前所未有的视觉震撼:传统山水画的"三远法"被多维透视取代,无人机视角的俯瞰与显微镜头般的细节刻画共生,北宋山水的雄浑气象与元人笔墨的萧散逸气在画面中形成量子纠缠。这种全景式构图不是简单的场景拼接,而是对时空连续体的哲学解构——他将道家"天地与我并生"的宇宙观,转化为可感知的视觉语法。

张仕森作品欣赏

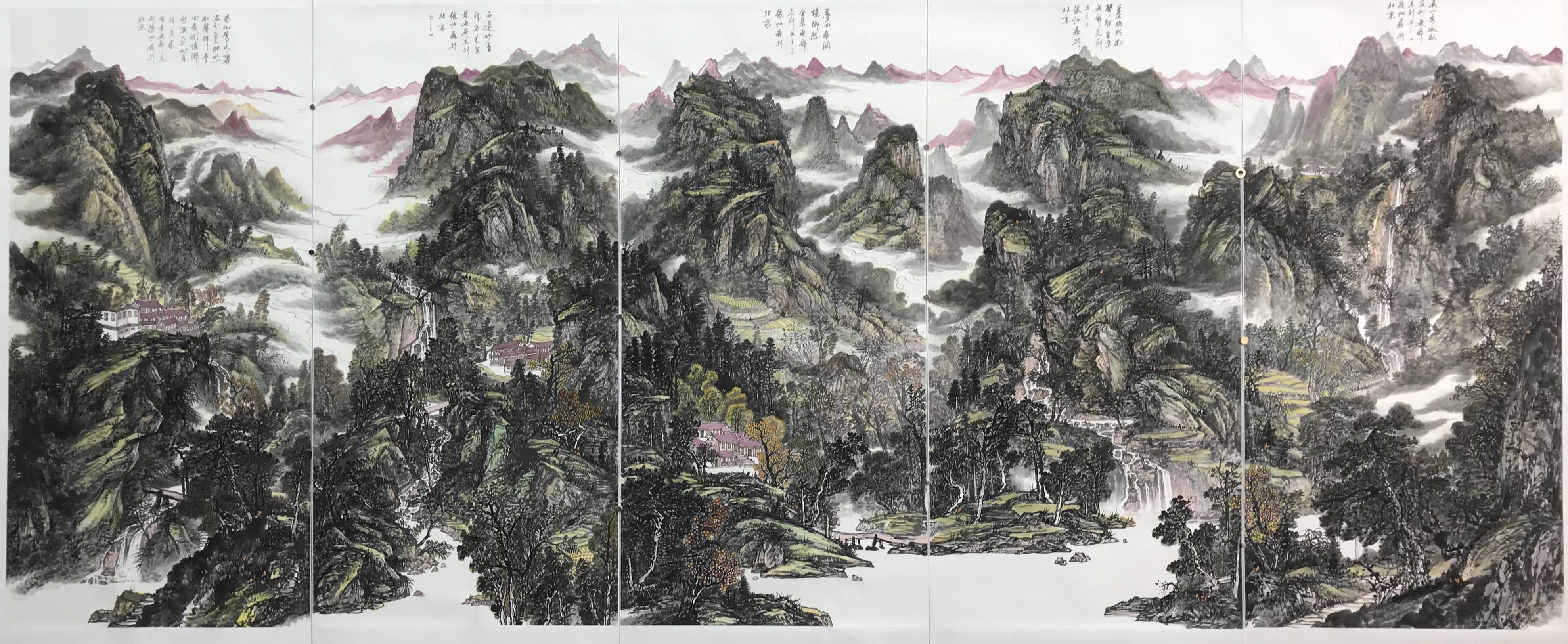

艺术家创造性地引入电影分镜语言,在八米长卷《大壑春醒》中,四季更迭与晨昏交替被压缩进同一画面维度。画面右上角的残雪尚未消融,左下角已是桃花灼灼,这种非线性的时间叙事,暗合了量子物理的"叠加态"理论,让水墨媒介迸发出惊人的当代性。

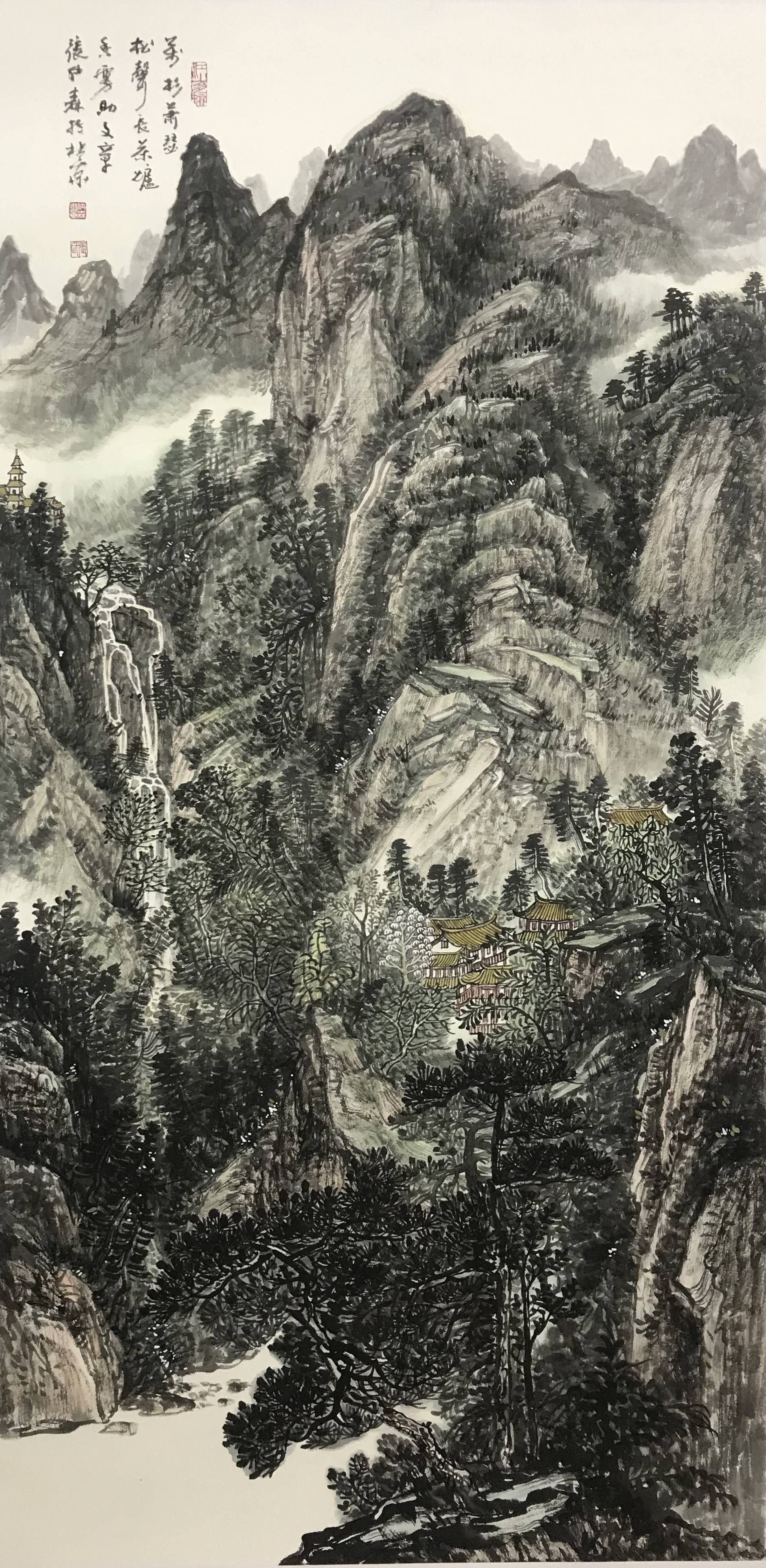

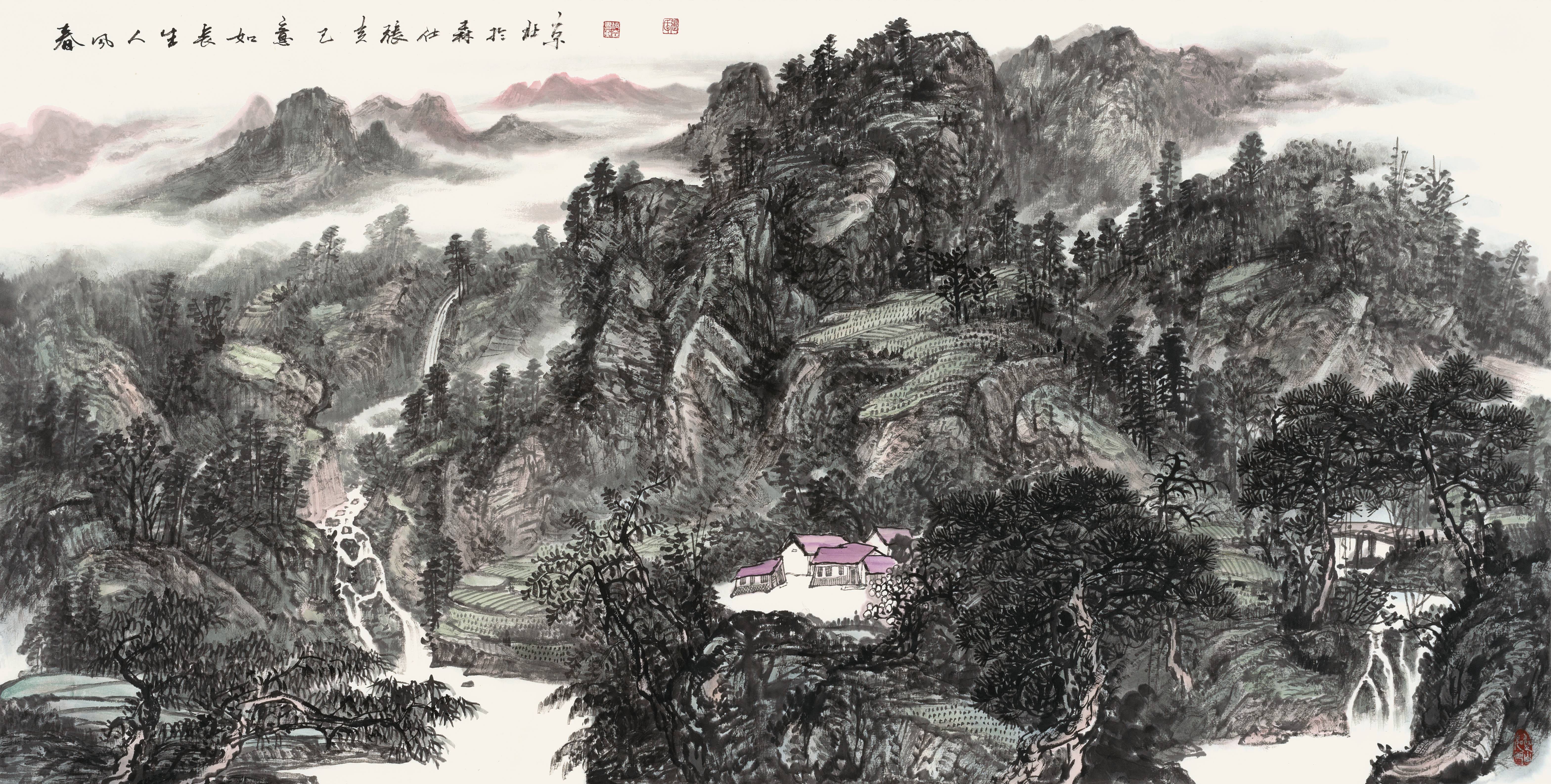

张仕森作品欣赏

墨韵的量子跃迁:技法体系的范式突破

张仕森的笔墨实验堪称一场材料革命。他研发的"冰裂纹皴法",在生宣上制造出类似哥窑开片的肌理效果,让山石结构获得分子级别的质感表达。在《蚀》系列中,他将纳米级金属粉末掺入宿墨,通过控制氧化程度,使画面产生随时间推移而变幻的微妙色阶,这种"生长的绘画"颠覆了传统水墨的完成性概念。

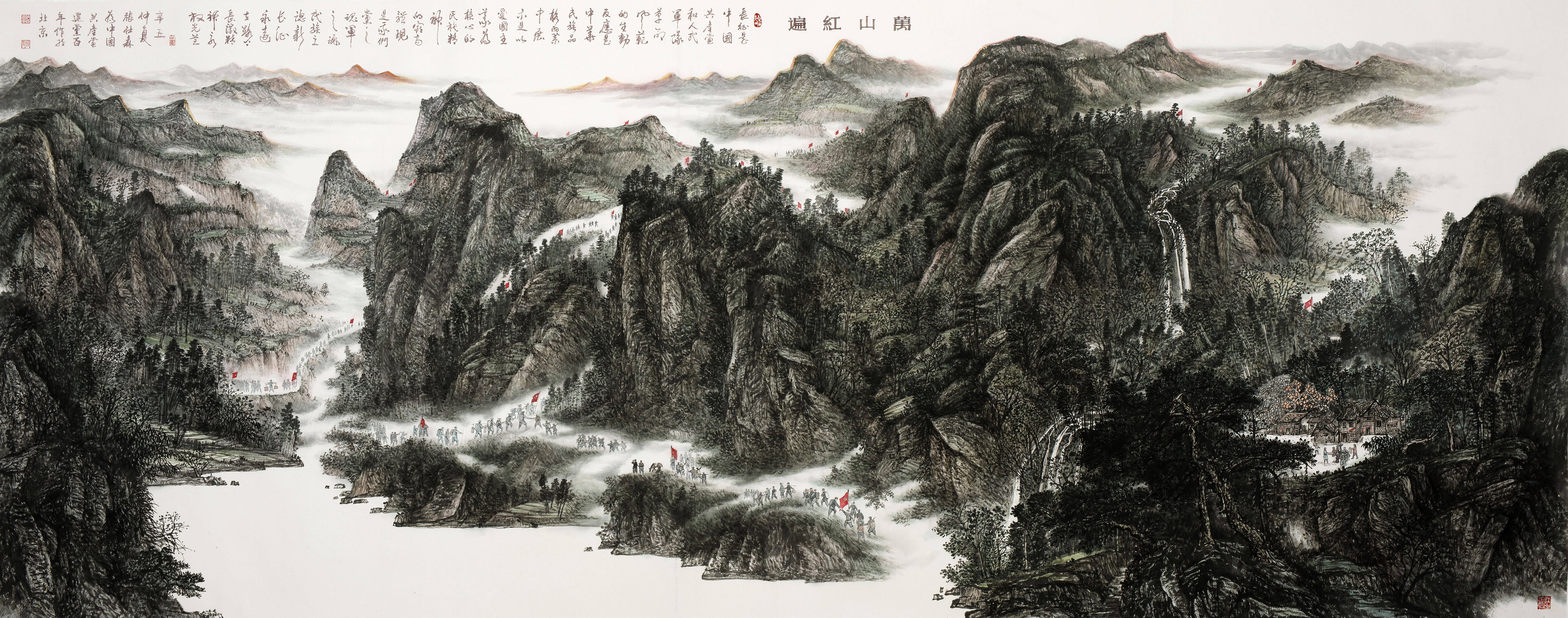

张仕森作品欣赏

对传统工具的改造更显其先锋意识:将狼毫与尼龙纤维复合制成的"量子笔",既能表现铁线描的劲健,又可制造出电子脉冲般的颤动线条;特制宣纸加入竹纤维与碳素材料,使水墨晕染呈现出数字化渐变的精确控制。这种技术革新不是炫技,而是为了拓展水墨语言的表现维度——在《数据山水·2023》中,二维码形态的皴法与区块链结构的山体构成,将数字经济时代的文化密码编织进古老的水墨基因。

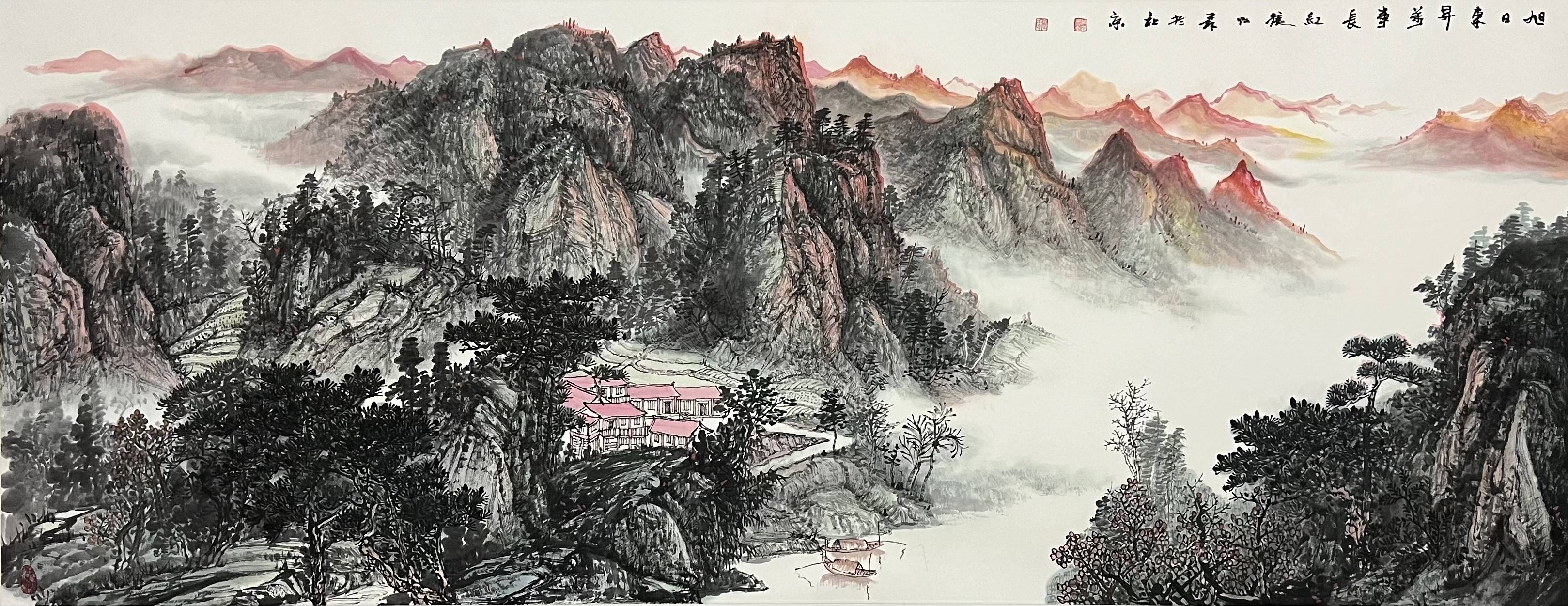

张仕森作品欣赏

生态启示录:水墨语境的当代转译

张仕森的艺术突破不仅在于形式创新,更在于对全球性议题的深刻介入。他的"废墟山水"系列,用焦墨表现冰川消融的地质断层,枯笔皴擦出亚马逊雨林的创伤肌理。在《消逝的等高线》中,等高线化作心电图波纹,山脉轮廓呈现癌细胞扩散的病理特征,这种触目惊心的视觉隐喻,使山水画从文人寄情的载体转变为生态危机的诊断书。

张仕森作品欣赏

艺术家与麻省理工学院媒体实验室合作的《呼吸共同体》,通过传感器将城市空气质量数据实时转化为水墨浓淡变化。展厅中的山水长卷不再是被凝视的客体,而是具有生命体征的有机体——PM2.5指数攀升时,画面中的云气骤然浑浊;空气质量改善时,远山轮廓渐次清明。这种"呼吸山水"重构了天人关系的认知框架。

张仕森作品欣赏

文化拓扑学:传统的非线性重生

张仕森的创作中始终存在着精妙的拓扑学转换:他将《千里江山图》的青绿体系解构为色相矩阵,用蒙德里安的色彩构成原理重组;把八大山人的孤鸟符号置入超现实场景,与霍金《时间简史》的方程式形成对话。这种跨时空的文化编码,不是简单的拼贴游戏,而是构建起传统美学的超链接网络。

张仕森作品欣赏

在最新个展"弦山·弦水"中,艺术家将古琴减字谱转化为山体结构代码,使山水画具有了声波振动频率。观众通过AR眼镜,可以看到《溪山行旅图》的经典构图在四维空间中展开,范宽的雨点皴化作数据流在虚拟峡谷中奔涌。这种数字山水不是对传统的消解,而是通过技术媒介实现东方美学的拓扑延异。

张仕森作品欣赏

新轴心时代的山水宣言

张仕森的新派全景山水画,本质上是全球化语境下的文化宣言。他既未陷入民粹主义的传统崇拜,也未滑向后殖民式的东方主义表演,而是在量子力学、生态哲学与数字文明的多重维度中,重构山水画的精神内核。这种创作路径提示着:传统的真正生命力不在于固守形制,而在于持续对话时代命题的勇气。当元宇宙重构人类认知框架,张仕森的山水实验,或许正在书写水墨艺术的新原代码。

张仕森作品欣赏

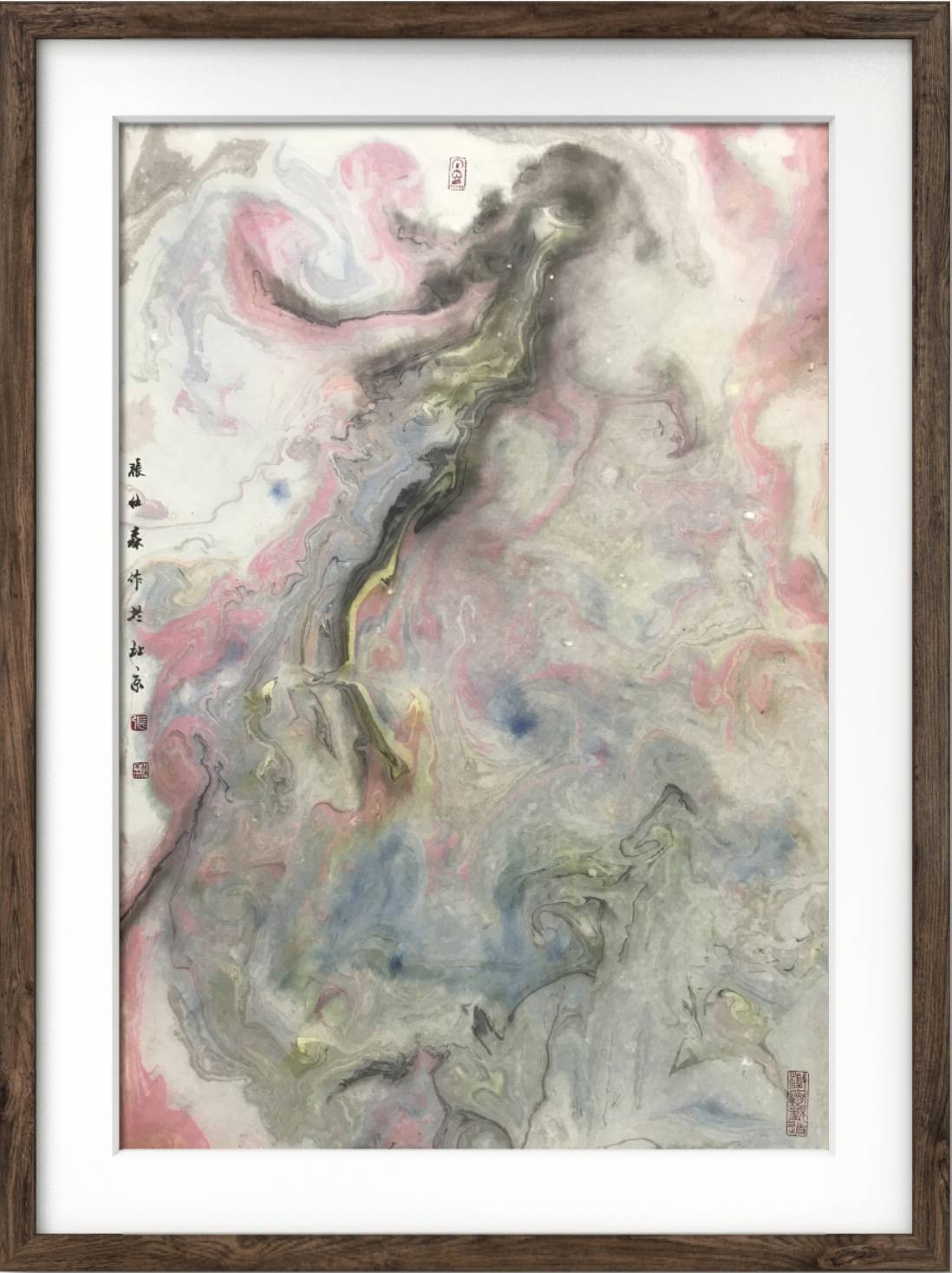

张仕森新实验水墨画欣赏

张仕森新实验水墨画欣赏

张仕森新实验水墨画欣赏

作者简介

张国勇:《大国艺术》栏目制片人、北京媒体人、策划人、音乐人、社会热点评论人、艺术评论人、城乡深度融合发展研究者、公益社会化课题研究者、数字产业化分析人、乡村振兴推荐人、短视频账号命名定位指导人。

|